|

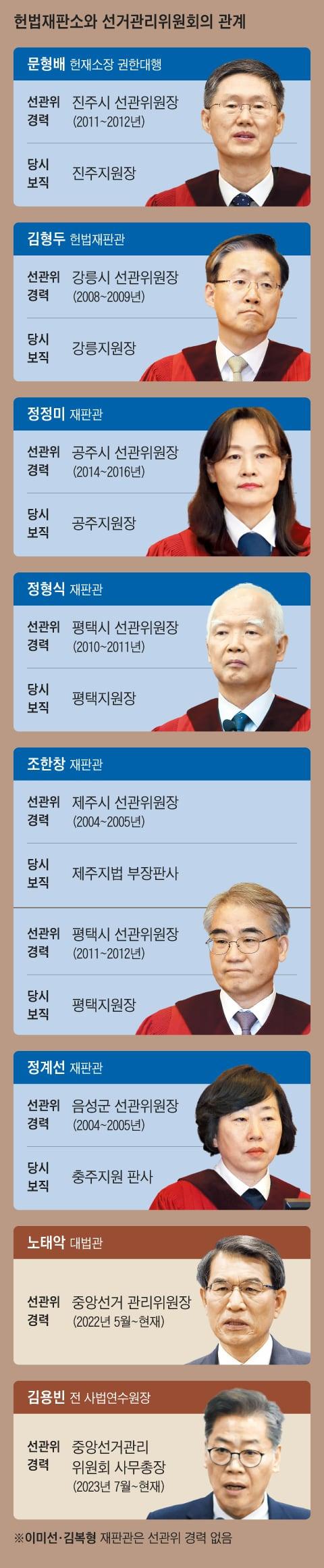

[4차산업행정뉴스=4차산업행정뉴스기자] 현직 헌법재판관 8명 중 6명이 법원 판사 시절, 지역 선거관리위원장을 겸직했던 것으로 28일 확인됐다.

헌재가 감사원의 중앙선관위 감사에 대한 권한쟁의 심판에서 사실상 선관위를 성역화하는 판단을 내리는 데 영향을 미친 것 아니냐는 지적이 나온다.

대법관이 중앙선관위원장, 지방법원장이 시‧도 선관위원장, 지원장이나 지방법원 부장판사가 시‧군·구 선관위원장을 겸직하는 것은 수십 년째 이어져 오는 관행이다. 명확한 법과 규정도 없다. 법조계에서는 “선관위원장 출신 재판관들이 공정성과 중립성을 내세워 선관위 견제 장치를 없애는 판결을 했다는 게 말이 되느냐”는 비판이 나온다.

◇8명 중 6명이 시‧군 선관위원장 출신

본지 취재를 종합하면, 문형배 헌재소장 권한대행을 비롯해 재판관 8명 중 6명이 시‧군 선관위원장을 역임했다. 문 권한대행은 2011~2012년 진주지원장 시절 진주시선관위원장을 지냈다. 김형두‧정정미‧정형식 재판관도 각각 강릉‧공주‧평택지원장을 할 때 해당 지역 선관위원장을 맡았다. 조한창 재판관은 제주지법 부장판사와 평택지원장을 하면서 제주시선관위원장과 평택시선관위원장을 했고, 정계선 재판관은 충주지원 판사 시절 음성군선관위원장을 지냈다.

각급 선관위원장은 법률이나 규정이 아닌 ‘관례’에 따라 판사들이 맡고 있다. 예컨대 중앙선관위는 대통령 임명 3명, 국회 선출 3명, 대법원장 지명 3명 등 총 9명 위원으로 구성하고, 이 중 호선(互選)으로 위원장을 뽑도록 헌법이 정하고 있지만, 그동안 줄곧 대법관이 위원장을 했다. 이른바 ‘소쿠리 투표’로 불리며 선거 관리 부실 논란이 제기됐을 때 중앙선관위원장은 노정희 대법관이었고, 대선이 끝난 2022년 5월부터는 노태악 대법관이 맡고 있다. 선거관리위원회법상 지역 선관위원장도 위원 중 호선하도록 돼 있지만 대부분 지방법원장(지원장)이나 부장판사가 한다. 비상임 근무로 월 40만원의 직책 수행 경비와 회의에 출석하거나 선거 사무를 본 날에 수당 10만원씩을 추가로 받는다.

중앙선관위 관계자는 “선거에서 중요한 절차 중 하나가 개표이고, 후보자들은 유효표‧무효표에 굉장히 예민해, 정확한 판단과 관리 차원에서 법관들이 선관위원장을 맡아 왔다”고 했다.

|

| 사진 조선일보 제공 |

◇“선관위‧헌재‧법원 한몸이나 마찬가지"

법조계에서는 헌법재판관 대부분은 고위 법관 출신이고, 이들 중 상당수는 지역 선관위원장을 지낸 경험이 있는 만큼 헌재가 선관위 관련 사건을 공정하게 판단하기 어렵다는 지적이 나온다. “선관위와 헌재, 법원이 한 몸이나 마찬가지” “팔이 안으로 굽을 수밖에 없다”는 말까지 나온다.

한 법조계 관계자는 “선관위는 선거 관리 업무도 하지만, 채용·인사 등 행정도 분명히 존재한다”며 “헌재가 감사원의 선관위 직무 감찰을 막으려면 구체적인 대안을 제시했어야 한다”고 말했다.

판사가 선관위원장을 하는 관행을 바꿀 필요가 있다는 의견도 있다. 서울 서초동의 한 변호사는 “판사의 정치적 성향이 재판에 영향을 미친다는 불신이 계속 커져가고 있다”며 “굳이 판사에게 선거 관리 책임을 맡겨야 하는지 의문”이라고 했다. 대형 로펌 소속 한 변호사도 “선관위원장의 역할이라는 게 ‘법관이 맡는 공정한 조직’임을 보여주는 것에 불과하지 않느냐”며 “주요 업무는 대부분 내부 출신인 사무총장이 하고 있어 외부의 견제나 감시가 불가능한 구조”라고 했다.

중앙선관위는 친인척 특혜 채용 논란이 불거지자 작년 7월 김용빈 전 사법연수원장을 신임 사무총장에 임명했다. 35년 만의 외부 출신 인사로 견제 장치를 높였다고 했지만, 현재 중앙선관위원장과 사무총장 모두 법원 출신이라는 한계가 드러났다는 지적도 나온다.

판사가 지역 선관위원장을 맡아 선거 사범 수사에 지장을 준다는 해석도 있다. 한 법조계 관계자는 “선거법 사건 수사 과정에서 선관위에 대한 압수 수색 영장을 청구하면 ‘제 식구’인 법원이 기각하는 경우가 허다하다는 게 공안 검사들의 평가”라고 했다.

검사 출신 변호사는 “지역 선관위가 고발 또는 수사 의뢰한 사건을 검찰이 기소하면 법원장이 선관위원장인 그 지역 법원이 유무죄를 판단한다”면서 “‘셀프 고발‧재판’을 하는 셈”이라고 했다./출처 조선일보

홈

행정

홈

행정